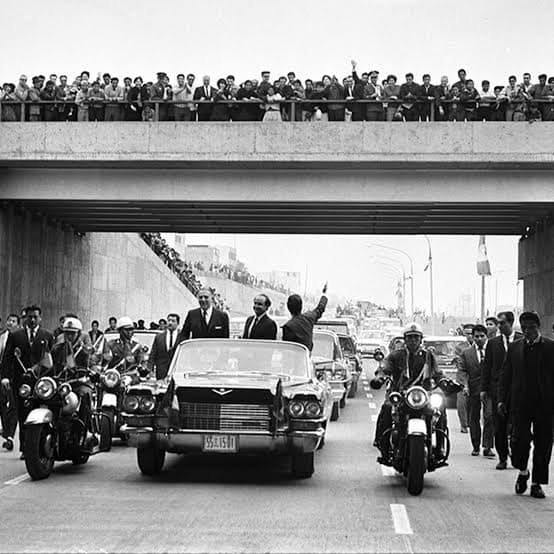

El retorno de la democracia

Belaúnde heredó un país muy diferente al que había gobernado en los años sesenta. La antigua oligarquía exportadora y sus aliados gamonales de la Sierra habían desaparecido, y la inversión extranjera en la economía se había reducido drásticamente.

En su lugar, Velasco había tomado prestadas enormes sumas de dinero de los bancos extranjeros y había ampliado de tal manera el Estado que en 1980 representaba el 36% de la producción nacional, el doble que en 1968. El sector informal de pequeñas y medianas empresas fuera de la economía legal y formal también había proliferado.

En 1980, el anterior celo reformista de Belaúnde había disminuido sustancialmente, siendo sustituido por una orientación decididamente más conservadora del gobierno. Un equipo de asesores y tecnócratas, muchos de ellos con experiencia en organizaciones financieras internacionales, regresó a su país para instaurar un programa económico neoliberal que hacía hincapié en la privatización de las empresas estatales y, una vez más, en el crecimiento basado en las exportaciones. En un esfuerzo por aumentar la producción agrícola, que había disminuido como resultado de la reforma agraria, Belaúnde redujo drásticamente los subsidios a los alimentos, permitiendo que los precios al productor aumentaran.

Sin embargo, al igual que las ambiciosas reformas de Velasco de principios de la década de 1970 se vieron erosionadas por la crisis mundial del petróleo de 1973, la estrategia de exportación de Belaúnde se vio destrozada por una serie de calamidades naturales y una fuerte caída de los precios internacionales de las materias primas hasta sus niveles más bajos desde la Gran Depresión. En 1983 la producción había caído un 12% y los salarios un 20% en términos reales, mientras la inflación volvía a dispararse. El desempleo y el subempleo eran galopantes, afectando quizás a dos tercios de la población activa y haciendo que el ministro de finanzas declarara al país en "la peor crisis económica del siglo". Una vez más, el gobierno optó por endeudarse fuertemente en los mercados monetarios internacionales, después de haber criticado duramente al régimen anterior por haber disparado la deuda externa. La deuda externa total de Perú pasó de 9.600 millones de dólares en 1980 a 13.000 millones al final del mandato de Belaúnde.

El colapso económico de principios de la década de 1980, continuando el declive cíclico de larga duración iniciado a finales de la década de 1960, puso de manifiesto el deterioro social del país, especialmente en las regiones más aisladas y atrasadas de la Sierra. La mortalidad infantil se elevó a 120 por cada 1.000 nacimientos (230 en algunas zonas remotas), la esperanza de vida de los varones se redujo a 58 frente a los 64 de la vecina Chile, la ingesta calórica diaria media cayó por debajo de los estándares mínimos de las Naciones Unidas, más del 60% de los niños menores de cinco años estaban desnutridos, y el subempleo y el desempleo eran galopantes. Estas condiciones eran un caldo de cultivo para el descontento social y político, que estalló con fuerza en 1980 con la aparición de Sendero Luminoso.

Fundado en el remoto y empobrecido departamento de Ayacucho por Abimáel Guzmán Reynoso, profesor de filosofía de la Universidad de Huamanga, SL mezcló las ideas del marxismo-leninismo, el maoísmo y las de José Carlos Mariátegui, el principal teórico marxista de Perú. Aprovechando el retorno al régimen democrático, la profundización de la crisis económica, el fracaso de las reformas de la era Velasco y un vacío de autoridad generalizado en partes de la Sierra con el colapso del régimen gamonal, SL desató una virulenta y muy eficaz campaña de terror y subversión que pilló por sorpresa al gobierno de Belaúnde.

Después de haber optado por ignorar a SL y de haber confiado en una respuesta ineficaz de la policía nacional, Belaúnde recurrió a regañadientes al ejército para intentar reprimir a los rebeldes. Sin embargo, eso resultó ser extremadamente difícil de hacer. SL amplió su base original en Ayacucho hacia el norte, a lo largo de la espina dorsal andina, y finalmente hacia Lima y otras ciudades, consiguiendo jóvenes reclutas frustrados por sus pésimas perspectivas de un futuro mejor. Para complicar aún más los esfuerzos de pacificación, surgió en Lima otro grupo guerrillero rival, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

Las técnicas de contrainsurgencia, aplicadas a menudo de forma indiscriminada por las fuerzas armadas, dieron lugar a graves violaciones de los derechos humanos contra la población civil y sólo crearon más reclutas para el SL. Al final del mandato de Belaúnde, en 1985, más de 6.000 peruanos habían muerto a causa de la violencia y se habían producido daños materiales por valor de más de mil millones de dólares. Muy criticado por las organizaciones internacionales de derechos humanos, Belaúnde siguió confiando en las soluciones militares, en lugar de otras medidas sociales o de desarrollo de emergencia que podrían haber servido para atacar algunas de las causas socioeconómicas fundamentales de la insurgencia.

Las graves luchas sociales y políticas internas, por no hablar del deterioro de las condiciones económicas, manifestadas en la insurgencia de Sendero Luminoso, pueden haber contribuido en 1981 a un recrudecimiento del conflicto fronterizo con Ecuador en la disputada región del Marañón. Posiblemente buscando desviar la atención pública de los problemas internos, ambos países se enzarzaron en una breve escaramuza fronteriza de cinco días en la víspera del trigésimo noveno aniversario de la firma del Protocolo de Río de Janeiro de 1942 (Protocolo de Río). Las fuerzas peruanas se impusieron y, aunque se declaró rápidamente un alto el fuego, no sirvió para resolver las dos posturas enfrentadas sobre la cuestión del territorio en disputa. Esencialmente, Perú siguió adhiriéndose al Protocolo de Río por el que Ecuador había reconocido las reclamaciones peruanas. Por otro lado, Ecuador continuó argumentando que el Protocolo de Río debía ser renegociado, una posición adoptada por primera vez por el presidente Velasco Ibarra en 1960 y a la que se adhirieron todos los presidentes ecuatorianos posteriores.

Junto con estos conflictos internos y externos, Belaúnde también se enfrentó a una creciente ola de narcotráfico durante su mandato. La coca se cultivaba en los Andes desde tiempos precolombinos. La élite y el clero incaicos la utilizaban para ciertas ceremonias, creyendo que poseía poderes mágicos. Tras la conquista, el consumo de coca, que suprime el hambre y alivia el dolor y el frío, se hizo común entre el campesinado indígena oprimido para hacer frente a las penurias impuestas por el nuevo régimen colonial, especialmente en las minas. La práctica ha continuado, y se calcula que en 1990 el 15% de la población masticaba coca a diario.

Como consecuencia del consumo generalizado de cocaína en Estados Unidos y Europa, la demanda de coca de los Andes se disparó a finales de la década de 1970. Perú y Bolivia se convirtieron en los mayores productores de coca del mundo, representando aproximadamente cuatro quintas partes de la producción en Sudamérica. Aunque originalmente se producía principalmente en cinco departamentos de la sierra, la producción peruana se ha ido concentrando cada vez más en el valle del Alto Huallaga, situado a unos 379 kilómetros al noreste de Lima. Se estima que los campesinos cultivadores, unos 70.000 sólo en el valle, reciben más de 240 millones de dólares anuales por su cosecha de los traficantes, principalmente colombianos que supervisan las operaciones de procesamiento, transporte y contrabando a países extranjeros, principalmente a Estados Unidos.

Después de que se declarara ilegal el cultivo de coca para usos narcóticos en 1978, el gobierno de Belaúnde intensificó los esfuerzos para reducir la producción, bajo la presión de Estados Unidos. Se intentó sustituirla por otros cultivos comerciales mientras las unidades policiales trataban de erradicar la planta. Esta táctica sólo sirvió para alienar a los cultivadores y para preparar el terreno para la expansión del movimiento de SL en la zona en 1983-84, como antiguos defensores de los cultivadores. En 1985, SL se había convertido en una presencia armada en la región, defendiendo a los cultivadores no sólo del Estado, sino también de las tácticas de extorsión de los traficantes. Sin embargo, SL se convirtió en uno de los movimientos guerrilleros más ricos de la historia moderna al recaudar unos 30 millones de dólares en "impuestos" de los traficantes colombianos que controlaban el tráfico de drogas.

Mientras la guerra de guerrillas se prolongaba y con la economía desordenada, Belaúnde tenía poco que mostrar al final de su mandato, excepto quizás la reinstitución del proceso democrático. Durante su mandato, los partidos políticos volvieron a surgir en todo el espectro político y compitieron vigorosamente para representar a sus diferentes circunscripciones. Con todos sus problemas, Belaúnde también había conseguido mantener las libertades de prensa y otras (empañadas, sin embargo, por el aumento de las violaciones de los derechos humanos) y observar el proceso parlamentario. En 1985 consiguió completar su mandato, la segunda vez que esto ocurría en cuarenta años.

Tras presidir unas elecciones libres, Belaúnde entregó la presidencia al populista Alan García Pérez, del APRA, que había arrasado con el 48% de los votos. El propio partido de Belaúnde sufrió una estrepitosa derrota con sólo el 6 por ciento de los votos, mientras que Izquierda Unida (IU) obtuvo el 23 por ciento. Las elecciones revelaron un decidido giro a la izquierda del electorado peruano. Para el APRA, la victoria de García fue la culminación de más de medio siglo de lucha política.

Fuente:[Rex A. Hudson, ed. Peru: A Country Study. Washington: GPO for the Library of Congress, 1992]